Lien primordial, ce lien par lequel nous vivons

Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.

Comment expliquons-nous les différences relationnelles qui existent au sein des familles ? Comment pouvons-nous approcher et mieux comprendre les dynamiques conflictuelles, polémiques ou violentes constatées dans certains foyers ? Comment se fait-il qu’un enfant, quand bien même physiquement ou moralement violenté, puisse continuer à vouloir arranger, excuser, justifier, supporter ou réparer ses liens avec ses parents ?

Beaucoup d’entre nous se sont posé ces questions.

Force est de constater que malgré tout,

beaucoup s’acharnent à vouloir maintenir à tout prix des liens familiaux,

même s’ils sont toxiques, voire délétères, pour ceux qui en souffrent,

souvent en silence.

Alliance, lien ou relation

L’une des

pierres angulaires de ma pratique sur l’intersubjectivité se base sur une

distinction entre les concepts d’alliance, de lien et de relation. C’est la raison pour laquelle, au cours de mes entretiens,

je m’intéresse à la manière dont le sujet construit l’ordre du monde dans lequel il évolue, la place qu’il y occupe et celle que prend l’Autre dans ce même monde.

J’ai pu esquisser une première définition du lien et de la relation dans un autre article (Emprise quand tu me tiens !).

Tous mes écrits sont le fruit de mes élaborations et réflexions que je peux porter sur mes grilles de lecture et sur ma propre pratique.

La théorie sans la pratique, la pratique sans la théorie, n’a que très peu de sens.

Lien versus Relation

Un lien, c’est ce qui nous attache, nous engage affectivement envers une ou plusieurs personnes, voire plus tard à une valeur, à un principe ou à une idéologie. La nature de ce qui nous attache initialement à nos parents est impalpable. Nous ne pourrions définir avec exactitude ce qui maintient ces liens qui nous influencent.

Il s’agit des personnes auxquelles nous restons fidèles et envers lesquelles toute transgression de loyauté génèrerait potentiellement un grand malaise, une culpabilité, une honte couplée d’un effort de réparation ou de récupération.

Dans le lien, il y a toujours quelque chose qui nous échappe et qui nous met en mouvement vers la personne désignée.

Lorsqu’un lien est noué, celui-ci implique quasi systématiquement que l’autre détient quelque chose de précieux qui nous appartient : le pouvoir de nous influencer, de capter notre attention, de nous pousser à l’adaptation ou à la transformation.

Dans certains cas, ce lien est positif et réciproque, mais dans d’autres, ce lien peut être négatif ou asymétrique.

A contrario, la relation n’engage personne en dehors de la simple interaction observable entre deux personnes :

- pas d’influence sur le temps,

- pas d’adaptation durable,

- pas d’affect,

- pas d’amour,

- pas d’engagement,

- pas de loyauté.

Cela dit, les relations sont nécessaires, non seulement parce qu’à travers elles, nous nouons des liens, mais également parce que nous ne pouvons pas nouer de liens avec tout le monde de manière convenable.

Bien qu’il existe une propension à offrir notre lien de manière plus ou moins indifférenciée, il importe de ne pas gaspiller cette capacité suffisamment précieuse en l’accordant à quiconque, pour de mauvaises raisons ou par influence.

Il s’agit pourtant de s’en rendre compte pour s’offrir la possibilité de choisir nos liens futurs avec parcimonie et qualité.

Le lien n’est pas toujours sans danger

Être en lien est

relativement énergivore selon les situations.

C’est ce qui peut

nous pousser à accepter ou à faire des choses qui d’ordinaire toucheraient à

l’inacceptable.

Mais c’est aussi le lien qui

nous incite à vouloir comprendre l’autre, et à

vouloir résoudre un conflit.

Lorsque le lien est négatif ou non réciproque, c’est-à-dire que l’autre est uniquement en relation, ce lien devient extrêmement énergivore et dangereux pour le maintien ou la construction d’un équilibre psychique ou d’une liberté partagée.

La personne dans le lien passe alors souvent pour folle et nourrit par la même occasion l’équilibre psychique de l’autre.

L’autre n’aura qu’à profiter volontairement ou involontairement de ce déséquilibre pour ne pas se penser fou lui-même.

La dyade enfant-parent ou le lien primordial

Il existe cependant un lien auquel nous ne pouvons échapper et qui peut être à la source de beaucoup d’états de mal-être futurs. Enfant, aucun choix ne nous est laissé. L’enfant est naturellement assujetti à son preneur de soin. Tout enfant construira ainsi les premiers sens de son existence à travers le prisme de ce que lui renvoient ses propres parents. C’est à travers ce qui se joue dans son système familial qu’il construira ou non ses premières catégorisations, entre ce qu’il est et ce qu’il n’est pas, ce qu’il peut et ce qu’il ne peut pas, ce qui est normal et ce qui ne l’est pas. Et ce, avant même qu’il apprenne l’existence d’un monde plus vaste et qu’il se confronte à la « réalité commune ». Autant dire que ses premières constructions du monde, de la place qu’il y occupe et de ses modalités de rapport à l’Autre seront « conditionnées » par son système familial.

À travers leurs propres représentations de ce que sera leur futur enfant, les parents construisent déjà, avant même sa naissance, leurs attentes ainsi que la place qui lui sera disponible. Notamment à cause de leurs présupposés sociaux, comme le genre normatif lié au sexe de l’enfant, les parents seront, par exemple, tentés de peindre la chambre de leur futur enfant en bleu si c’est un garçon ou en rose si c’est une fille. D’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme leurs propres vécus de jeunesse, leurs rapports avec leurs propres parents, leurs attentes et aspirations, ou encore leurs propres agendas relatifs au projet même d’avoir un enfant. Ainsi, l’enfant né occupera une place qui lui est préexistante et remplira une fonction dans un système familial qui lui est également préexistant.

L’univers familial dans lequel l’enfant naît est ainsi

primordial dans son développement psychique. Son

immaturité

fonctionnelle l’oblige à dépendre de son preneur de soin.

Comprenez maintenant pourquoi le rapport à nos propres parents est souvent abordé en psychothérapie, ironiquement, le plus souvent amené par le patient lui-même fréquemment réticent à cette idée. Ce n’est pas que ce rapport vous définisse, mais il raconte aussi votre histoire.

S’il y a donc bien un lien inévitable, il s’agit du lien que l’enfant nouera avec ses preneurs de soin. Ce lien, je le nomme plus délibérément un lien primordial. Ce lien est littéralement nécessaire et vital à tout enfant. Les enjeux néfastes du manque de continuité ou de cohérence affective dans la relation enfant/preneur de soin sont déjà bien connus en psychologie et psychiatrie sous le nom de « relation anaclitique ».

Un lien enfant-parent n’est pas toujours réciproque

Comprenons bien : alors que le parent noue immanquablement un lien avec ses propres parents, il n’est pas exclu qu’à l’inverse, il ne noue aucun lien avec son propre enfant. Plusieurs raisons peuvent alors entrer en ligne de compte.

L’enfant né arrive dans un contexte familial ne pouvant l’accueillir affectivement, par accident ou pour de mauvaises raisons. Par exemple, à travers la naissance d’un enfant, il arrive que des personnes souhaitent en réalité sauver leur couple. La charge et l’attention dont l’enfant aura besoin finiront par séparer les parents, ou bien l’enfant lui-même sera délaissé une fois sa fonction accomplie. Il se peut que l’enfant soit souhaité pour de toutes autres raisons, et que la place qui lui est alors laissée soit tellement restrictive et fonctionnelle que l’enfant devient un simple objet répondant aux envies du parent.

Toujours est-il que tous les enfants, à des exceptions près, trahiront l’agenda de leurs parents pour leur propre besoin de développement identitaire. C’est normal et souhaitable, notamment à l’adolescence, mais bien avant également. Le plus beau des cadeaux qu’un parent puisse offrir à son enfant est justement de lui signifier la transgression, sans que cette trahison puisse mettre à mal leur attachement réciproque. En somme, l’enfant dépassant clairement une limite devrait recevoir le pardon de son parent.

Dans le cas de «

parents

toxiques », aucune transgression ne sera tolérée. Chacune d’elle ira avec son lot de

coercitions physiques ou morales à l’encontre de l’enfant.

Les violences conjugales (même sans violences parentales) attaquant les repères de l’enfant sont tout aussi néfastes pour l’enfant qu’une violence directement dirigée sur lui.

La violence faite à l’un de ses parents par son autre parent est et restera toujours une violence faite à l’enfant.

"Les violences conjugales, même sans violences parentales, sont et resteront toujours des violences faites à l’enfant."

À remarquer que tout dépendra de la gravité « objective » de la transgression. Certains parents peuvent aussi avoir besoin de soutien pour leur permettre de faire la part des choses entre les besoins de l’enfant et les problèmes inhérents au couple. Après tout, l’enfant n’est pas un objet, mais un être vivant qui construira également ses propres modalités de fonctionnement, malgré les compétences suffisantes de ses parents.

Ce lien primordial fait partie de ces enjeux cliniques qui nous rendent dépendants de nos parents et qui moduleront notamment notre manière de nouer des liens dans le futur, ou au contraire, de ne pas pouvoir en nouer du tout.

Ce premier lien est une question de survie.

Ce lien primordial fait partie de ces enjeux cliniques à travailler au cas par cas

Certains parents peuvent ne pas aimer leurs enfants. Certains enfants peuvent haïr leurs parents. Mais pour l’un comme pour l’autre, tout dépendra de la manière dont le lien aura été noué, puis entretenu, voire rompu. Il est crucial de comprendre qu’un lien filial n’est pas un droit automatique, encore moins une justification au silence, à la loyauté, à la réparation à sens unique ou au pardon automatique.

Lorsqu’un lien n’est pas réciproque, il devient dangereux, voire destructeur, en particulier lorsque l’un des deux s’obstine à y croire. Dans les faits, il est souvent difficile d’admettre qu’un parent puisse ne pas aimer son enfant ou ne pas avoir la capacité suffisante de l’aimer. C’est d’autant plus difficile à intégrer pour l’enfant qui, dès son plus jeune âge, ressentira cette incohérence et tentera par tous les moyens d’y remédier : par le silence, la soumission, le mensonge, la suradaptation, la fuite, la violence, ou encore la maladie.

Ce n’est pas tant que l’enfant n’est pas aimé — certains parents le disent haut et fort — mais que la manière de l’aimer n’est pas ajustée à ce que l’enfant aurait dû recevoir pour bien grandir. Aimer n’est pas suffisant, surtout lorsque le lien est unidirectionnel et que la réciprocité affective est absente.

Un enfant ne devrait pas avoir aucune obligation morale ou psychique à aimer ses parents si ces derniers n’ont pas assuré cette sécurité fondamentale nécessaire à son développement. Aimer ne se décrète pas. L’enfant, même adulte, ne devrait pas être redevable d’aucune gratitude envers des personnes qui ont brisé ou empêché l’émergence de sa subjectivité. Le lien primordial aborde l'attachement, pas l'affection ou l'amour.

L’enjeu de la langue parlée originelle

L’Histoire nous apporte deux expériences qui ont retenu mon attention depuis quelques années. Elles illustrent la nécessité du lien dont l’enfant a besoin pour « désirer ou avoir envie de vivre ». Bien qu’il m’en coûte de vous les exposer pour leur caractère totalement abject, elles me permettront de vous illustrer ce qui précède, ainsi que les conséquences de ce qui est souvent rencontré dans ma pratique.

Dans la première moitié du XIIIe siècle, l’Histoire raconte une période prise dans une suite de croisades politico-religieuses au Proche-Orient. Pas moins de trois croisades (Ve, VIe et VIIe) ont été menées pendant cette seule période. L’Empereur de l’Empire romain germanique Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250) organisa l’expédition de la sixième croisade (1228-1229) pour reconquérir les territoires du royaume de Jérusalem perdus depuis la fracassante conquête de Saladin (1138-1193), Sultan d’Égypte et premier dirigeant de la dynastie ayyoubide. Il s’agit donc d’un contexte de campagnes militaires motivées par l’accès au « pèlerinage armé des chrétiens en Terre Sainte » pour aller prier au Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ, dans la Vieille ville de Jérusalem. Dans ce contexte géo-politico-religieux, Frédéric II a voulu connaître quelle était la langue que développeraient des bébés s’ils se développaient sans contact linguistique. L’enjeu était de connaître la langue originelle de l’être humain : le grec, le latin, l’hébreu, l’arabe ou simplement, la langue maternelle de leurs parents. Pour ce faire, il ordonna la saisie de plusieurs orphelins et commanda aux gouvernantes et aux nourrices de veiller à leur hygiène et à leur nourriture, sans jamais leur adresser la parole ni les caresser. Ainsi, l’expérience devait fournir les besoins primaires de l’enfant, nourriture et hygiène, et permettre ainsi l’émergence « naturelle » d’une langue.

Pour résultat, la langue de Dieu n’est jamais apparue, ni aucune autre langue. Pire, sans la possibilité de nouer un lien avec leur preneur de soin pour dépasser la simple relation basale, les enfants sont tous tristement décédés durant leur enfance. La simple satisfaction des besoins primaires des enfants, nourriture et hygiène, semblait ne pas suffire pour leur insuffler une place qu’ils pourraient occuper tout en leur signifiant le désir, la nécessité ou l’envie de s’y accrocher.

La deuxième expérience permettra de préciser davantage les enjeux de cet accrochage et la nécessité des interactions affectives entre l’enfant et son preneur de soin.

Au début du Livre II des Histoires, Hérodote (historien, 480-425 AEC) nous raconte une expérience menée par le dernier des Pharaons, Psammétique III (VIe siècle AEC). Il raconte un débat tenu entre les Égyptiens et les Phrygiens (une région de la Turquie actuelle) où il était question de savoir qui était le peuple le plus ancien de la terre. Pour trancher, le Pharaon Psammétique III mit en place une expérience décisive. Il prit deux nouveau-nés qu’il sépara de leurs parents biologiques, et les confia à un berger. Le berger se chargea de les élever à l’écart de la société égyptienne et phrygienne, et les confia à une chèvre qui en prit soin seule. Le berger ne devait pas s’interposer dans le processus, ni leur adresser la parole, ni intervenir dans les relations entre la chèvre et les enfants. Comme Frédéric II, Psammétique III souhaitait ainsi créer les conditions propices à l’émergence d’une langue sans influence humaine extérieure. Après deux ans, les deux malheureux enfants prononcèrent le seul et même mot : Becots (pain en phrygien).

Au-delà de la victoire phrygienne au détriment des enfants, la conclusion voudrait que la faim ait été le moteur de l’émergence du langage. Plus encore, une des différences notables qui existe entre les expériences ignobles de Frédéric II et Psammétique III concerne la capacité de la chèvre à pouvoir offrir aux enfants le soin affectif dont ils ont besoin avant même le développement du langage. Le fait même que les enfants aient pu entretenir un contact chaleureux avec leur preneur de soin, quoiqu’animal, leur a sans doute permis de survivre dans le lien qui les unissait. Contrairement à la première étude, les relations intersubjectives partagées leur ont offert un sens partagé à leurs existences. Ce contexte d’interaction partagée aurait pu contribuer à la construction précoce d’un ordre du monde, d’un rapport à ce monde et de la place que pouvait occuper l’Autre dans ce même monde, permettant ainsi aux enfants de survivre. Je ne saurais dire si dans ce cas le lien était réciproque, mais ce qui est sûr, c’est que la chèvre a fait un meilleur boulot que les deux autres hurluberlus.

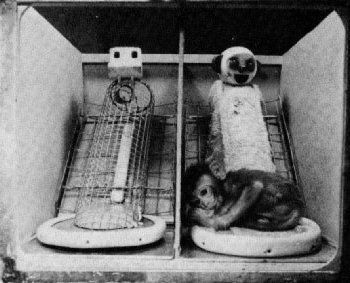

Concernant cette dernière remarque sur l’importance du lien affectif primordial, un chercheur psychologue américain, Harry Harlow (1905-1981), a réalisé une célèbre étude dans les années 50, mais cette fois avec des singes.

Mère artificielle pour mère porteuse

Harlow a construit deux « poupées » artificielles, des mères inanimées servant de substituts aux bébés singes. L’une était douce, faite en bois recouvert de caoutchouc souple, d’un tissu spongieux, et dégageait de la chaleur. L’autre mère artificielle était rude et froide, réalisée en treillis métallique nu, mais offrait du lait aux bébés. Contrairement à la croyance psychanalytique de l’époque selon laquelle les bébés s’attacheraient aux mères qui les nourrissent, les bébés singes ont passé la plupart de leur temps à embrasser la mère en tissu.

Ensuite, l’équipe d’Harlow disposa les bébés singes dans deux configurations : un test de peur et un test d’exploration. Dans la première, un objet étrange était disposé dans la pièce et dans la seconde, un objet connu pour susciter l’attention et la curiosité des singes. Dans les deux cas, les singes ayant été élevés avec la mère douce osaient explorer leur environnement en prenant pour base sécurisante leur mère artificielle (cf. attachement sécure ; Bowlby). Quant aux singes élevés par la mère froide, ils n’exploraient pas leur environnement, et dans les deux configurations, ils restaient terrifiés aux pieds de leur mère artificielle (cf. attachement insécure ; Bowlby).

En outre, il fallait constater que fort malheureusement, tous les singes élevés par des mères artificielles douces ou froides étaient devenus d’étranges adolescents. Ils n’étaient pas attirés par les autres singes, ils restaient seuls, fixant le vide, et ne rentraient aucunement en interaction avec les autres. De plus, les femelles ayant été fécondées in vitro devinrent des mères horribles, punitives, excluantes et violentes. Les mères artificielles n’avaient pas pu les éduquer et les rendre sociables.

Harlow soulève une question pertinente quant à l’évolution de ces singes en « adolescents étranges ». Il met en évidence que le réconfort seul ne satisfait pas au développement de l’enfant sur le plan cognitif et affectif. Dans le cas des singes, le réconfort se joue seulement dans l’interaction imaginaire du bébé vers son preneur de soin. Quand bien même inertes, le cramponnement du bébé à la poupée a permis cette interaction. Par contre, l’absence de réaction de la poupée met en évidence l’importance de la réciprocité affective. Le réconfort offert par la poupée douce n’est pas suffisant car l’interaction n’est qu’« interprétative », asymétrique. Ainsi, peu importe la poupée, le singe noue un lien primordial mais qui malheureusement ne lui est pas rendu. L’absence de réciprocité affective est un élément significatif qui a pu mener les singes à devenir d’étranges adolescents.

Dans cette même logique, dans l’histoire rapportée par Hérodote, la chèvre est vivante. En plus du réconfort offert aux deux enfants, ses réactions et donc leurs interactions, pourraient éventuellement avoir offert aux enfants un dénouement différent. Pour l’enfant, le fait de se lier au mauvais objet et plus particulièrement à un « mauvais preneur de soin » peut conduire à une rupture de ce qui peut être considéré comme des comportements acceptables. Les apprentissages, les interactions, l’équilibre entre les limites et l’affection, les tâtonnements ainsi que les confrontations à l’environnement sont autant d’éléments importants au bon développement de l’enfant que simplement le réconfort, la protection ou la satisfaction des besoins primaires (nourriture et hygiène).

En guise de conclusion

De ce qui précède, je pense avec raison qu’il puisse y avoir des substituts efficaces à la mère, y compris le père, ou tout autre preneur de soin capable de remplir cette première fonction de lien primordial pour autant que le preneur de soins assure la réciprocité du lien.

Cela explique mon utilisation du terme « preneur de soin » ou « parent » au détriment de « mère » ou de « père », car rien n’indique qu’un couple de parents devrait être composé exclusivement de deux personnes de sexe opposé. Ni qu’un parent seul serait incapable d’être suffisamment bon pour l’épanouissement de son enfant. En outre, les appellations de « père » ou de « mère » en psychologie sont à comprendre et à contextualiser, car elles font davantage référence aux représentations symboliques de la Loi et de l’Affection plutôt qu’au genre ou au sexe de chaque parent.

S’il y a bien un lien sur lequel nous nous interrogeons trop peu souvent, c’est celui que nous avons noué avec nos parents. Le travail à réaliser sur ce lien est tout aussi complexe et persistant que celui à nouer avec une autre personne qui serait également à la source de violences physiques ou morales. Lorsqu’il n’est pas réciproque, ce lien peut être extrêmement délétère pour le développement d’un enfant, mais également pour son épanouissement affectif pour le restant de sa vie. Nos expériences de notre prime enfance sont des plus importantes, et préludent potentiellement à notre manière d’évoluer et de nous envisager dans notre environnement : ce que nous sommes, notre bien-être, notre équilibre affectif, nos rapports à l’Autre, et les cartes que nous mettons entre les mains des celles et ceux qui partageront notre vie.

Le lien primordial nous met, de facto, dans une première dynamique intersubjective de dépendance à nos parents. Il advient donc aux parents qu’il soit réciproque.

Comprendre et observer la manière dont s’articulent les dynamiques filiatives est le premier pas vers une émancipation affective des sources de violences physiques ou morales qu’un ou plusieurs parents peuvent exercer. Sans tiers intervenants, ces violences sont, la plupart du temps, continues, stables, et durables dans l’espace-temps intrafamilial et extrafamilial. Elles ont des effets néfastes sur l’équilibre cognitif et affectif des enfants chez qui les conséquences et les restes se retrouvent encore sous différentes formes une fois devenus adultes. Même dans un système hiérarchisé comme celui de la famille, une forme de réciprocité affective, dans les limites des relations interdites, est de mise.

Enfin,

les dynamiques intersubjectives familiales sont de nature toujours plus complexe qu’elles n’y paraissent.

De plus,

travailler sur un lien dit filiatif vertical (enfant-parent) est très éprouvant lorsque cela nécessite d’ouvrir les yeux sur ce que peuvent être nos parents. Pourtant, nous faisons souvent l’impasse sur le simple fait que

nos parents sont des personnes, des individus, des Sujets, tout comme nous pouvons l’être. Cela implique que

les mêmes approches et considérations cliniques peuvent s’appliquer à eux, autant qu’à nous. Un

long travail d’acceptation et de démystification est parfois nécessaire pour

atténuer les impacts affectifs

sur notre propre bien-être.

Bibliographie

Kissel M. (2005). Des origines du langage “ L’Expérience de Psammétique ” Hérodote Histoires, II, 2. Journées de l’Antiquité 2005-2006, Université de La Réunion, Saint-Denis, La Réunion. pp.87-95.

Maalouf, A. (1983). Les Croisades vues par les Arabes. Paris : LCL.

Pato, E. (2008). À la recherche de la langue maternelle, au XIIIe siècle. Boletín de investigación y debate. Études hispaniques, Université de Montréal, 10.

Vicedo, M. (2010). The evolution of Harry Harlow: from the nature to the nurture of love. History of Psychiatry, 21(2) 1–16.

Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.

Tous les articles